微信扫一扫

新郑考院—金榜题名的象征

上点年纪的新郑人都知道考院。小贺也是从老辈人嘴里听说新郑还有这么个地方,但是从来没有去过。看到有关新闻说新郑对考院进行了修复,而且一期工程已经基本完工,并且要进行揭牌仪式,在对考院的欣赏中,小贺看到了历史沉淀下的中国文明正在熠熠生辉。

目前为止新郑考院一期工程已经基本完成,本次对新郑考院的保护维修是在原有的清代考院建筑的基础上进行加固修缮和恢复,“很多砖瓦都是原来建筑所留”,争取最大化还原清代科举考试原貌。

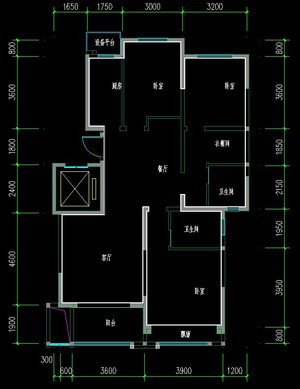

本次保护维修针对大门、东厢房、西厢房、大堂、南考舍、北考舍、西花厅7个主体建筑,建筑面积约783平方米。中轴线上由南至北依次为山门和大堂,山门面阔三间、进深一间,大堂面阔三间、进深三间,东西两侧分别为三间厢房;南北考房形制完全相同,向向坐落,中间形成一片开阔的场地,南北考舍目前各保存有东部16间;西花厅位于北考舍北侧,坐西朝东,面阔五间,坐落于高台上,门前砌筑五级青石台阶,呈“明三暗五”建筑样式。

说了这么多,是不是在思考新郑这座考院,在古代存在的意义是什么?这就要从封建的科举制度说起了——中国封建王朝通过设立各种科目公开考试选拔官吏的制度,由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制创始于隋,形成于唐,完备于宋,强化于明,至清趋向衰落,光绪二十七年(1901),武科考试正式废止,历经1300余年。科举是中国古代读书人所参加的人才选拔考试,对中国封建社会中、后期的政治、经济、教育、文化观念和社会风尚有重大影响。

清朝为了取得参加正式科举考试的资格,先要参加童试,参加童试的人称为儒生或童生,录取“入学”后称为生员,清初生员尚在学宫肄业(有月课和季考,后来变成有名无实了),又称为生,俗称秀才。这是“功名”的起点。新郑考院就是在清朝的时候考取秀才的地方。生员分为三种:成绩最好的是廪生,有一定名额,由公家发给粮食;其次是增生,也有一定名额;新“入学”的称为附生。每年由学政考试,按成绩等第依次升降。 正式的科举考试分为三级:(1)乡试,(2)会试,(3)殿试。

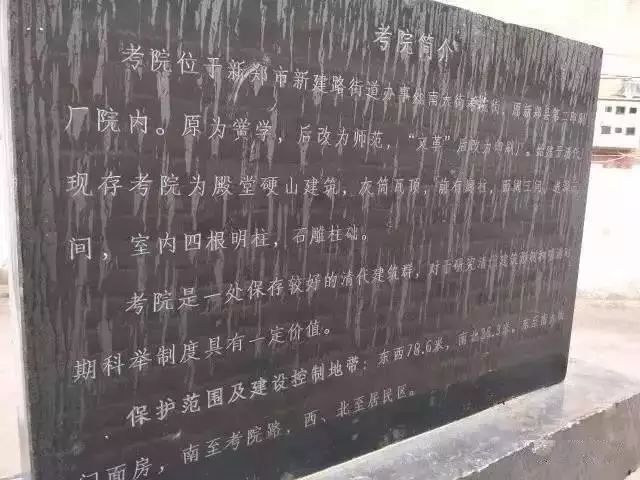

新郑考院于2009年6月被确定为郑州市级文物保护单位。2015年下半年,新郑市旅游和文物局积极争取上级和相关部门支持,对考院现存的古建筑进行加固维修,并于2016年1月开工。维修后的考院,将对于研究清代建筑和明清时期科举制度具有一定价值,并成为一个展示古代初级科举考试、传播传统文化的场所。

新郑考院在为我市新增一处历史文化景点的同时,也让市民更加深入了解古时的科举制度。

有空和孩子一起去感受一下优秀的古代文化吧,同时也有一种更好的象征意义——希望自己的孩子能够皇榜高中。

-

绿都紫荆华庭晴园

金桥路街道74㎡| 2室2厅 105万 面议 -

华庭二号院

和尚桥镇130.06㎡| 3室2厅 190万 面议 -

西峡县太平镇老界岭风景区,太平镇东街

其他地区260㎡| 2室1厅 0万 面议 -

绿地海珀兰轩

大周镇158㎡| 3室2厅 278万 面议 -

秦岭路航海西路

长兴路街道95㎡| 3室2厅 56万 面议 -

兴商家园小区

金桥路街道152.88㎡| 3室2厅 120万 面议 -

盛世年华(黄河南路)

建设路街道137.7㎡| 3室2厅 210万 面议 -

瀚宇天悦湾

董村镇102㎡| 3室1厅 45万 面议 -

郑煤集团荷花苑小区

增福镇95㎡| 2室1厅 0万 面议 -

瀚海思念城

建设路街道46.69㎡| 1室0厅 63万 面议 -

郑州市公务员小区

长葛90㎡| 2室2厅 95万 面议 -

金地·格林小城

长葛115㎡| 3室2厅 90万 面议

0条评论

1AI成绩智能测评下载地址

1河南郑州官菊500千伏线路增容工程环境影响评价信息公开

1本周六,郑州地铁部分线路延长运营服务时间,保障乘客出行畅通!

1免费通行!五一全国高速日流量约6千万辆!河南这些高速路段施工注意绕行

1荥阳市人工增雨作业公告

推荐

专题

1【建议收藏,以备急用】郑州便民一站通——郑州

1HR工具包——岗位职责描述

1【建议收藏,以备急用】郑州便民一站通——郑州供水

1怎样和宝宝建立更好的情感交流亲子专题

1下半年开场,钱放哪个“口袋”里理财专题讲座

新帖

我要发帖-

郑州搬运工装卸工专业装车卸货家具设备搬运15237169385#郑州杂谈#

2025/12/05 21:12:31 郑州禧之迁家政服务部

郑州禧之迁家政服务部 -

郑州搬运工装卸工专业装车卸货家具设备搬运15237169385#郑州杂谈#

2025/12/05 21:12:23 郑州禧之迁家政服务部

郑州禧之迁家政服务部 -

2026第二届壹肆柒·郑州国际台球产业暨台球设施博览会#郑州城事#

2025/11/03 18:52:22 展会人小许

展会人小许 -

2026第二届壹肆柒·中国(郑州)国际台球产业博览会#郑州城事#

2025/11/03 18:52:12 展会人小许

展会人小许 -

2026郑州酒店沐浴供应链博览会#郑州杂谈#

2025/10/10 14:05:58liang1122

微信公众号

微信公众号